Was passiert, wenn Journalisten an ihre Grenzen kommen und Genres übertreten. Hendrik Neubauer wandert kurz vor der Buchmesse noch mal an seinem Bücherregal entlang. Er blättert „Ungefragt“ in Werken, die nicht mehr dokumentarisch zu nennen sind. Diese „Bildbände“ sind im Wesentlichen literarische Werke.

Da ist er ja. Der „Atlas der Angst“. Ich erinnere mich gerne an den lauen Samstagabend im Mai 2017. Ich besuchte die Abendveranstaltung der Freelens-Hauptversammlung in der Kölner Südstadt. Ebenjener „Atlas der Angst“ stand auf dem Programm. Dirk Gieselmann (Text) und Armin Smailovic (Foto) stellten ihre Momentaufnahme der deutschen Gegenwart vor. Beide sind sie erfahrene Reporter. Gemeinsam haben sie 100 deutsche Orte besucht. Getroffen haben sie Geflüchtete, Überlebende der Pariser Attentate oder einfach Personen mit einer politischen Meinung. Auch „besorgte Bürger“ und Neonazis waren darunter. Und die beiden sind nicht nur in die Metropolen gefahren. Nein, auch in die sogenannten Kuhkäffer, wie es in Schleswig-Holstein immer so schön heißt. Dörfer, die in ihrer sozialen Übersichtlichkeit und Normalität erschreckend verbohrt wie radikal sein können. Nur dass sich die Reporter nicht auf den Norden der Republik beschränkten. Sie sind auch in Angstinseln des Südens vorgestoßen.

Bei der Präsentation des Projektes wurde klar, dass es sich bei diesem „Atlas“ nicht um den nächsten x-beliebigen Foto-Text-Band handelt. Die Autoren Gieselmann und Smailovic präsentierten ihre Begegungen mit dem phänomenalen Tier „Angst“, das überall in der Republik zu lauern scheint. Und sie tun das in hybrider Form. Die Texte gleichen einer psychosozialen Collage. Sie schwanken zwischen dokumentarischer Zustandsbeschreibung, essayistischen Kommentaren, News-Clips und Schnipseln voller Poesie. Aus dem Publikum kam die verwirrte Frage an Gieselmann, was er denn da nun geschaffen habe. „Literatur“ war die Antwort. Konkrete Antworten dürfe man von ihnen nicht erwarten, ergänzte Smailovic. Auch nicht in seinen Fotografien. Kurz vor der Deadline des Projektes habe er dagestanden vor diesem riesigen Bilderberg, ohne den Funken einer Ahnung, wie die Fotos in das Buch einfließen könnten, erzählte der Fotograf. Dann sei er auf die Idee gekommen, zwei oder mehrere Bilder zu überblenden. Das sei die Lösung gewesen.

Bei der Präsentation des Projektes wurde klar, dass es sich bei diesem „Atlas“ nicht um den nächsten x-beliebigen Foto-Text-Band handelt. Die Autoren Gieselmann und Smailovic präsentierten ihre Begegungen mit dem phänomenalen Tier „Angst“, das überall in der Republik zu lauern scheint. Und sie tun das in hybrider Form. Die Texte gleichen einer psychosozialen Collage. Sie schwanken zwischen dokumentarischer Zustandsbeschreibung, essayistischen Kommentaren, News-Clips und Schnipseln voller Poesie. Aus dem Publikum kam die verwirrte Frage an Gieselmann, was er denn da nun geschaffen habe. „Literatur“ war die Antwort. Konkrete Antworten dürfe man von ihnen nicht erwarten, ergänzte Smailovic. Auch nicht in seinen Fotografien. Kurz vor der Deadline des Projektes habe er dagestanden vor diesem riesigen Bilderberg, ohne den Funken einer Ahnung, wie die Fotos in das Buch einfließen könnten, erzählte der Fotograf. Dann sei er auf die Idee gekommen, zwei oder mehrere Bilder zu überblenden. Das sei die Lösung gewesen.

Auf dieser Reise zu den psychischen Abgründen von Bautzen bis Duisburg-Marxloh, von Sylt bis auf die Zugspitze gewannen Gieselmann und Smailovic den Eindruck, dass sich die deutsche Gesellschaft immer weiter spaltet. Der Journalismus, eigentlich dazu da, die Gesellschaft zu erklären und im Dialog zu halten, tut sich mit der German Angst immer schwerer. Wen wundert es da, wenn die Reporter ins Epische abschweifen? Gehalten werden die Fotos und Texte durch ein Layout (Mirko Borsche), das mit seinem Seitenraster einem Formblatt für die Reisekostenabrechnung nachgebildet sein könnte. Dieses grafische Prinzip zieht sich vom Titel über den gesamten Innenteil bis zum Rücktitel. Die einzelnen Bestandteile werden damit zu Posten in einer Gesamtaufstellung. Von Abrechnung sollte man dabei tunlichst nicht sprechen.

Ein Wort noch zu der Fotografie, die durchgehend schwarz-weiß gehalten ist. Smailovic liefert in seinen Überblendungen gewissermaßen ein Mashup der Realität in Schwarzpunkten. Menschen auf der grünen Wiese kollidieren in einem Bild mit einem Karnevalisten samt Narrenhütchen, Zeichen wie „Notausgang“ legen sich über Landschaften, Porträts gedoppelt und gedreifacht lassen nur noch eine Ahnung des Porträtierten zu. Ganz selten mischen sich Eins-zu-eins-Aufnahmen wie von dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände ein. Moment mal, trägt der eine Sonnenbadende etwa Springerstiefel?

Es ist kein Zufall, dass ich am Regal vor einem anderen Werk stehenbleibe, dessen Ursprung in die 1930-er Jahre zurückreicht. „Preisen will ich die großen Männer“. Was als Reportage über die Armut der Landbevölkerung während der Großen Depression in den USA begann, entwickelte sich in der Folgezeit zu einem Werk das Genre-Grenzen gesprengt hat. Das Werk zählt mittlerweile zum Kanon der amerikanischen Literaturgeschichte. Jedenfalls gingen der Schriftsteller James Agee und der Fotograf Walker Evans 1936 auf eine Reportagereise für das Magazin Fortune. 1941 publiziert, die USA waren in den Zweiten Weltkrieg eingetreten, blieb das Buch mehr oder weniger unbeachtet. Die deutsche Ausgabe erschien 1989, die halte ich gerade in der Hand.

Es ist kein Zufall, dass ich am Regal vor einem anderen Werk stehenbleibe, dessen Ursprung in die 1930-er Jahre zurückreicht. „Preisen will ich die großen Männer“. Was als Reportage über die Armut der Landbevölkerung während der Großen Depression in den USA begann, entwickelte sich in der Folgezeit zu einem Werk das Genre-Grenzen gesprengt hat. Das Werk zählt mittlerweile zum Kanon der amerikanischen Literaturgeschichte. Jedenfalls gingen der Schriftsteller James Agee und der Fotograf Walker Evans 1936 auf eine Reportagereise für das Magazin Fortune. 1941 publiziert, die USA waren in den Zweiten Weltkrieg eingetreten, blieb das Buch mehr oder weniger unbeachtet. Die deutsche Ausgabe erschien 1989, die halte ich gerade in der Hand.

Der Zeitschriftenartikel in Fortune erschien nie. James Agees Text wucherte über sich hinaus. Anthropologische Passagen sind mit poetischen Einsprengseln durchsetzt. Exakte Beschreibungen der Farmhäuser glänzen durch eingeblendete Lichtstimmungen. Labyrinthhafte Satz-Passagen werden von knappen Sentenzen unterbrochen. Als ich das erste Mal dieses Buch gelesen habe, konnte ich gar nicht anders, als immer wieder in das Portfolio zurückzublättern, das am Anfang des Buches die Schwarzweißfotografien Walker Evans konzentriert versammelt. Wer in die Gesichter dieser Menschen in Lumpen schaut, wer diese Blicke in sich aufnimmt, wer das Innen und Außen der Farmhäuser erforscht, der will weiter in Agees Texten lesen. Die Wucht der Fotos nimmt mich mit auf die Metaphernberge des Textes. Und obwohl das Buch die Teile trennt, werden sie zu einem Stück Literatur, das erst in den 1960er Jahren in seiner Bedeutung erkannt wurde. 1960 war das Buch in den USA neu aufgelegt worden. Die Radikalität des Projekts schlug jetzt durch, prägte eine ganze Generation. Der New Journalism brach sich seinen Bann und begrüßte Agees Kampf gegen die Verlogenheit, seine Hemmungslosigkeit und Subjektivität. Das Schreiben wurde auch zum Zweifeln an sich selbst. All das fand sich bei Agee und dann bald wieder bei Tom Wolfe, Hunter S. Thompson und Truman Capote. Aber da war James Agee längst tot. Walker Evans durfte das noch erleben, er starb 1975 im Alter von 72 Jahren.

Zwischen Angst und Armut. Zwei Beispiele aus der Foto- und Literaturgeschichte besagen erst einmal nicht viel über deren Zusammenspiel. Ich frage mich aber, ob der Journalismus in Wort und Bild nicht immer mal wieder Ausflüge in die Literatur braucht. Agee und Evans wecken auf ihre Weise Empathie für Menschen die am Rand der Gesellschaft stehen. Gieselmann und Smailovic versuchen sich überhaupt erst einmal ein Ahnung von einem traumatischen Zustand zu verschaffen, der sich als eine Art Krebsgeschwür durch sehr viele soziale Schichten frisst.

Wie sieht es mit anderen grundlegenden Themen aus, die heute unsere gesellschaftlichen Diskussionen bestimmen? Ich würde jetzt gerne zum Buch „Minamata“ (1975) greifen, aber mein Bücherregal gibt es nicht her. Es fehlt einfach. Eugene Smith hat in seinen Fotografien das Schlüsselereignis für die Umweltpolitik in Japan dokumentiert. Er zeigte die Opfer der Chemiekatastrophe von Minamata. Die Aufnahmen fesseln mit ihrer leisen Dramatik jenseits jeglicher Pose. Seine japanische Frau lieferte den Text dazu. Das Minamata-Syndrom führte die Gefahren einer unkontrollierten weltweiten industriellen Entwicklung vor Augen und sorgte dafür, dass die Protestbewegung über nationale Grenzen hinweg Auftrieb bekam. Der Protest gegen das unbegrenzte Wirtschaftswachstum ohne Rücksicht auf ökologische Verluste, der flammte auf. Umweltschutz stand fortan als unverrückbares Thema auf der politischen Weltkarte.

Wie sieht es mit anderen grundlegenden Themen aus, die heute unsere gesellschaftlichen Diskussionen bestimmen? Ich würde jetzt gerne zum Buch „Minamata“ (1975) greifen, aber mein Bücherregal gibt es nicht her. Es fehlt einfach. Eugene Smith hat in seinen Fotografien das Schlüsselereignis für die Umweltpolitik in Japan dokumentiert. Er zeigte die Opfer der Chemiekatastrophe von Minamata. Die Aufnahmen fesseln mit ihrer leisen Dramatik jenseits jeglicher Pose. Seine japanische Frau lieferte den Text dazu. Das Minamata-Syndrom führte die Gefahren einer unkontrollierten weltweiten industriellen Entwicklung vor Augen und sorgte dafür, dass die Protestbewegung über nationale Grenzen hinweg Auftrieb bekam. Der Protest gegen das unbegrenzte Wirtschaftswachstum ohne Rücksicht auf ökologische Verluste, der flammte auf. Umweltschutz stand fortan als unverrückbares Thema auf der politischen Weltkarte.

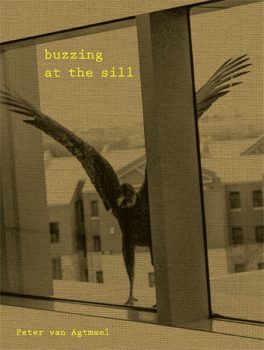

Zurück zuhause. Ich halte das Buch „Buzzing at the Sill“ (2016) von Peter van Agtmael in den Händen. Der Kriegsreporter kehrt in diesem Buch nach Kriegseinsätzen im Irak und Afghanistan zurück. Ich habe zuerst den Band durchgeblättert und mir die Fotografien angeschaut. Es ist ein düsteres Buch. Der Fotograf wollte ausdrücklich die unglamouröse Seite Amerikas zeigen, er, der doch im wohlbehüteteren Teil der USA aufgewachsen ist. Er kannte „people of colour“ nur als Hausangestellte oder Obdachlose. Das erfahre ich allerdings erst beim zweiten Durchgang des Buches, beim Lesen der Texte. Auch warum Agtmael meint, Kriegsfotograf werden zu müssen, erklärt er darin. Und hatte ihn seine Tante, die selbst mit einem Kriegs-Kameramann verheiratet war, nicht beschimpft und angeschrien, als er der Familie seinen Entschluss verkündete, mit der Kamera in den Krieg ziehen zu wollen. Der Fluss der Bilder wird immer wieder durch persönliche Berichte des Fotografen gestoppt. Nach jedem autobiografischen Stopp habe ich die folgenden Fotos noch mal wieder anders betrachtet.

Beim dritten Durchgang entfaltet sich die ganze Qualität des Buches. Es gibt ein Buch im Buch, eingeklebt auf die vordere Umschlagseite. Es enthält zu jedem Foto Unterschriften, die in den meisten Fällen episch zu nennen sind. Was beim ersten Hinschauen so eindeutig war, entpuppt sich mit den weiteren Informationen ausgestattet, es tut sich eine Welt auf, die richtig und falsch verschwimmen lässt, die manchmal nur schwer zu verdauen ist. Ich lese diese dritte Ebene auch als Statement gegenüber den sogenannten „Neger vor Hütte“-Bildunterschriften. Viel zu oft lese ich bildbegleitende Informationen, die nur das wiederholen, was ich sowieso schon sehe.

Ich möchte auch van Agmaels Buch ein Stück Literatur nennen. „Buzzing at the sill“ hebt sich von anderen Fotobüchern ab. Es ist ein Essay in Bildern und Worten. Nehmen wir das Titelfoto. Es ist nicht irgendein Bild. Der Vogel fliegt immer wieder die Scheibe an. Er wird von Mal zu Mal wilder und hackt auf das Glas ein. Die Krankenschwestern in der Klinik für Kriegsopfer mit Brandwunden kümmert das „Gesumse da auf der Fensterbank“ nicht. „Die sind immer da draußen“ antworten sie auf die fragenden Blicke des Autoren.

Peter van Agtmael bringt seine Fotos durch all seine Texte zum Sprechen. So und so. Und der Vogel steht auf einmal für alle die Lebewesen, die zwischen diesen beiden Buchdeckeln lauern. Sie könnten laut werden. Vor lauter Verzweiflung. Und es wäre nicht das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das erleben. Mit den neuen Machtverhältnissen in Washington bekommt „Buzzing at the sill“ noch mal ein ganz anderes Gewicht.

Peter van Agtmael bringt seine Fotos durch all seine Texte zum Sprechen. So und so. Und der Vogel steht auf einmal für alle die Lebewesen, die zwischen diesen beiden Buchdeckeln lauern. Sie könnten laut werden. Vor lauter Verzweiflung. Und es wäre nicht das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das erleben. Mit den neuen Machtverhältnissen in Washington bekommt „Buzzing at the sill“ noch mal ein ganz anderes Gewicht.

Die Drift ins Epische. Es mag persönliche Konstellationen geben, da kommen große Erzähler zusammen, der eine versteht sich auf Worte, der andere auf Bilder. Manchmal vermag das auch eine Person allein. Und es mag historisch zu nennende Situationen geben, die verlangen nach besonderen Narrativen. Wenn sowieso gerade alles den Bach runtergeht, dann driften Journalisten gerne auch mal ins Epische. Als bliebe ihnen nichts anderes übrig. Sie lassen die Pflicht zur Wahrhaftigkeit hinter sich und führen einfach mal ein Leben auf Probe und ein Thema aufs Glatteis.

Dirk Gieselmann, Armin Smailovic. Atlas der Angst. Eichborn Verlag, Köln. 2017.

Walker Evans, James Agee. Preisen will ich die großen Männer. Schirmer Verlag, München, 1989.

Eugene Smith, Aileen M. Smith. Minamata. Words and Photographs. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1975.

Peter van Agtmael. Buzzing at the Sill. Kehrer Verlag, Heidelberg. 2016.

Foto ganz oben: © Michael Kneffel