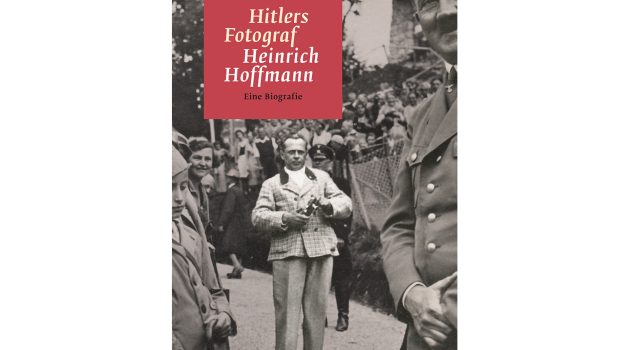

Sebastian Peters legt mit „Hitlers Fotograf“ die erste umfassende Biografie über Heinrich Hoffmann vor, der als Fotograf und enger Vertrauter des „Führers“ eine zentrale Rolle in der NS-Propaganda spielte.

Die Biografie offenbart nicht nur die zentrale Steuerung der Bildberichterstattung durch Heinrich Hoffmann, sondern auch die Verflechtungen zwischen Fotografie, Ideologie und Machtstrukturen im NS-Staat.

Hoffmann, geboren 1885 in Fürth, begann seine Karriere als Fotograf in München und spezialisierte sich auf Presse- und Porträtfotografie. Bereits früh schloss er sich der NSDAP an und wurde zum persönlichen Fotografen Hitlers. Seine Aufnahmen prägten maßgeblich das öffentliche Bild des „Führers“ und trugen zur Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie bei. Durch die Veröffentlichung zahlreicher Bildbände und Postkarten wurde Hoffmann nicht nur zum einflussreichen Propagandisten, sondern auch zum wohlhabenden Unternehmer.

Peters beleuchtet detailliert Hoffmanns Werdegang, seine enge Beziehung zu Hitler und seine Beteiligung an der Inszenierung des NS-Regimes, die wesentlich dazu beitrugen, Hitlers Image zu formen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann verhaftet und in den Nürnberger Prozessen als Hauptschuldiger eingestuft; sein Vermögen wurde konfisziert.

Die Biografie stützt sich auf umfangreiche Recherchen und bietet zahlreiche Abbildungen, die Hoffmanns Arbeiten veranschaulichen. Peters gelingt es, ein facettenreiches Bild eines Mannes zu zeichnen, dessen Fotografien bis heute unser Bild von Hitler und dem Dritten Reich beeinflussen.

Heinrich Hoffmann definierte sich demnach in erster Linie als Fotograf und Bildjournalist, weniger als Künstler. Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten wandelte sich Hoffmanns Rolle zunehmend in die eines Propagandisten, dessenFotos nicht nur in Zeitschriften und Büchern verbreitet wurden, sondern auch als Vorlage für Gemälde und Skulpturen dienten, die das Image Hitlers als Führer glorifizierten.

Anders als Fotografen wie Leni Riefenstahl oder Erich Salomon, die eine eigene Bildästhetik entwickelten, war Hoffmanns Fotografie eher zweckorientiert. Seine Aufnahmen sollten Hitler und das Regime im bestmöglichen Licht darstellen, nicht künstlerische Innovationen hervorbringen. Ein eigenständiger künstlerischer Anspruch lässt sich in seinen Arbeiten kaum erkennen.

Gleichwohl fungierte Hoffmann auch als Kunstberater Hitlers und war maßgeblich an der Beschlagnahmung und dem Verkauf sogenannter „entarteter Kunst“ beteiligt. Unabhängig davon baute er eine umfangreiche Kunstsammlung auf, die Werke aus jüdischen Besitz enthielt. Bis heute tauchen Werke aus Hoffmanns Sammlung in Museen, Privatbesitz oder im Kunsthandel auf.

Sebastian Peters‘ Biografie liefert außerdem wichtige neue Erkenntnisse zur deutschen Fotografen-Szene im Dritten Reich, insbesondere zu den Mechanismen der Propaganda, den Netzwerken führender Fotografen und deren Rolle im NS-System und wie Hoffmann seine monopolartige Stellung aufbaute. Sein Bildarchiv wurde zur offiziellen Bildquelle der NSDAP, und er verdiente an jeder Veröffentlichung von Hitler-Fotos mit. Andere Fotografen wurden de facto von staatlichen Aufträgen ausgeschlossen, sofern sie nicht direkt mit dem Regime kooperierten. Dazu gehörten bekannte Namen wie Hugo Jaeger, Walter Frentz oder Erich Retzlaff.

Eine bislang wenig beachtete Erkenntnis betrifft die systematische ideologische Schulung von Fotografen. Peters zeigt, dass Hoffmanns Bildagentur junge Fotografen nach den Richtlinien der NS-Ästhetik ausbildete. Ziel war es, die Bildsprache des Regimes konsequent umzusetzen. Das Buch dokumentiert zudem, wie jüdische Fotografen systematisch verdrängt, ins Exil gezwungen oder in Konzentrationslager deportiert wurden.

Auch Heinrich Hoffmanns Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner (GDL) – der heutigen Deutschen Fotografischen Akademie (DFA) – wird in Sebastian Peters‘ Buch thematisiert. Der Autor beleuchtet Hoffmanns Rolle innerhalb dieser Vereinigung und stellt sie in den größeren Kontext der Gleichschaltung der deutschen Fotografen-Szene im Dritten Reich.

Hoffmanns nutzte die GDL, um den fotografischen Diskurs in Deutschland mitzugestalten und die GDL in den Dienst der nationalsozialistischen Ästhetik zu stellen. Während die Organisation vor 1933 ein breites Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen zuließ, wurde sie in der NS-Zeit zunehmend auf die visuelle Inszenierung von „Volksgemeinschaft“ und „arischer Ästhetik“ ausgerichtet. Hoffmanns Mitgliedschaft in der GDL war demnach nicht nur eine Randnotiz, sondern ein wichtiger Aspekt seiner Karriere und der Gleichschaltung der deutschen Fotografenszene.

Während Hoffmann nach dem Krieg als Kriegsverbrecher verurteilt wurde, konnten andere – darunter Walter Frentz – nach 1945 ungehindert weiterarbeiten. Manche verschleierten ihre Rolle im NS-Regime und arbeiteten für westdeutsche Medien oder internationale Bildagenturen. Das Buch zeigt, wie wenig die fotografische Aufarbeitung der NS-Zeit in der Bundesrepublik stattfand.

https://www.wallstein-verlag.de/9783835358287-hitlers-fotograf-heinrich-hoffmann.html

SEBASTIAN PETERS, Hitlers Fotograf Heinrich Hoffmann, Wallstein Verlag, 624 S., 77 Abb., geb., Schutzumschlag, 15,5 x 23 cm, ISBN 978-3-8353-5828-7, 34 Euro