Das Fotografie-Forum in Monschau widmet sich bis 22. Juni 2025 einem besonderen Kapitel der europäischen Geschichte: Zehn künstlerische Positionen zeigen, wie Fotografen im Exil weiterhin tätig waren, nachdem die politischen Verhältnisse in den 1930er Jahre sie dazu zwangen, ihre Heimat zu verlassen.

Die ausgewählten Presse- und Reportageaufnahmen sowie künstlerischen Fotografien zeigen unterschiedliche Strategien, sich der neuen Umgebung anzupassen. Sie demonstrieren gleichzeitig, wie entscheidend das Medium Fotografie in den jeweiligen Exilländern von emigrierten Personen geprägt wurde. Die von der Leitung des Fotografie-Forums, Dr. Nina Mika-Helfmeier, kuratierte Ausstellung fußt auf umfangreichen Recherchen in historischen Archiven in Berlin, Paris, Salzburg und New Hampshire sowie auf zahlreichen Gesprächen mit Historikern und Kunstsammlern.

„Für die Ausstellung galt es zunächst mehrere tausend Fotos aus den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu sichten. Jener Zeit in der die Fotografie stark von der ‚Neuen Sachlichkeit‘ und dem Bauhaus beeinflusst wurde“, so die Kuratorin. Als Ausgangspunkt lassen sich die gezeigten Arbeiten Martin Munkácsis verstehen, bei denen er 1933 die Machtübergabe Paul von Hindenburgs an Adolf Hitler für die Nachwelt dokumentiert. Im Auftrag der Berliner Illustrirte Zeitung hielt der jüdisch- ungarische Fotograf diesen für die Geschichte Europas denkwürdigen Tag fest. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten lässt sich für die avantgardistische Kunstszene als Zäsur begreifen. Insbesondere für jüdische Künstler bedeutete sie Ausgrenzung und Berufsverbote, aber auch Angst vor Inhaftierungen oder gar um das eigene Leben. Viele flohen vor dieser unmittelbaren Bedrohung ins Exil.

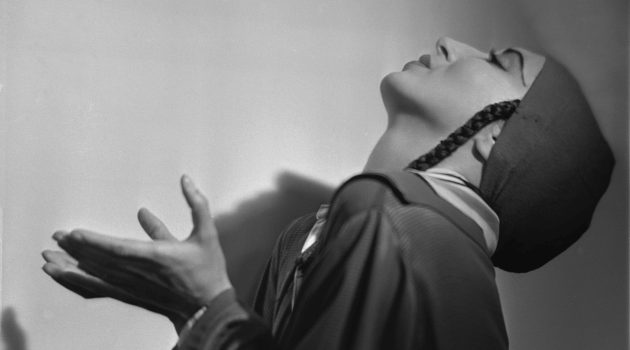

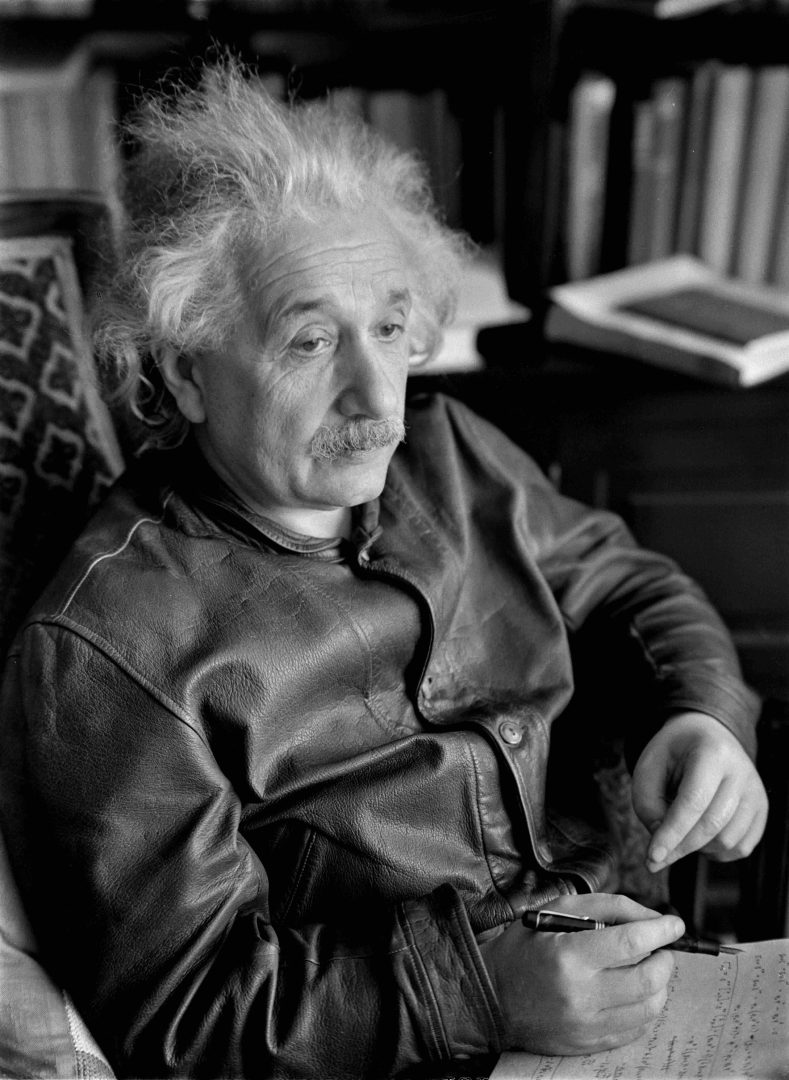

Lotte und Ruth Jacobi emigrierten nach New York und mussten ihr gemeinsam betriebenes Fotostudio in Berlin zurücklassen. Im Exil porträtiert Lotte Jacobi zunächst berühmte Deutsche, die ebenfalls flüchten mussten. So verdanken wir der Fotografin ikonische Porträts von Albert Einstein oder Thomas Mann. Später war es ihr möglich, in New York wieder ein eigenes Atelier zu eröffnen und sich experimentellen Verfahren, wie den Photogenics, zuzuwenden.

Gerti Deutschs bewegte Biografie bezeugt, dass für den Start in den Exilländern zuweilen ein besonderes Geschick für die eigene Vermarktung notwendig war. Ihr eröffnetes Fotostudio in der Londoner Bond Street firmierte unter dem Slogan „Gerti Deutsch of Vienna“. Mithilfe sogenannter Musterbücher, die eine Auswahl aus ihrem Portfolio wiedergaben, bewarb sie sich bei Londoner Redaktionen um Aufträge. Als eine der wenigen Frauen wurde sie damals Reporterin bei der Picture Post, für die sie unmittelbar nach dem Krieg in ihre Heimatstadt Wien zurückkehrte. Eine der für das Magazin entstandene Reportage widmete sich der Ankunft von Kriegsheimkehrern. Besonders bemerkenswert erscheint hierbei, dass es Deutsch gelingt, die hoffnungsvollen Nuancen und die Freude am Wiedersehen festzuhalten.

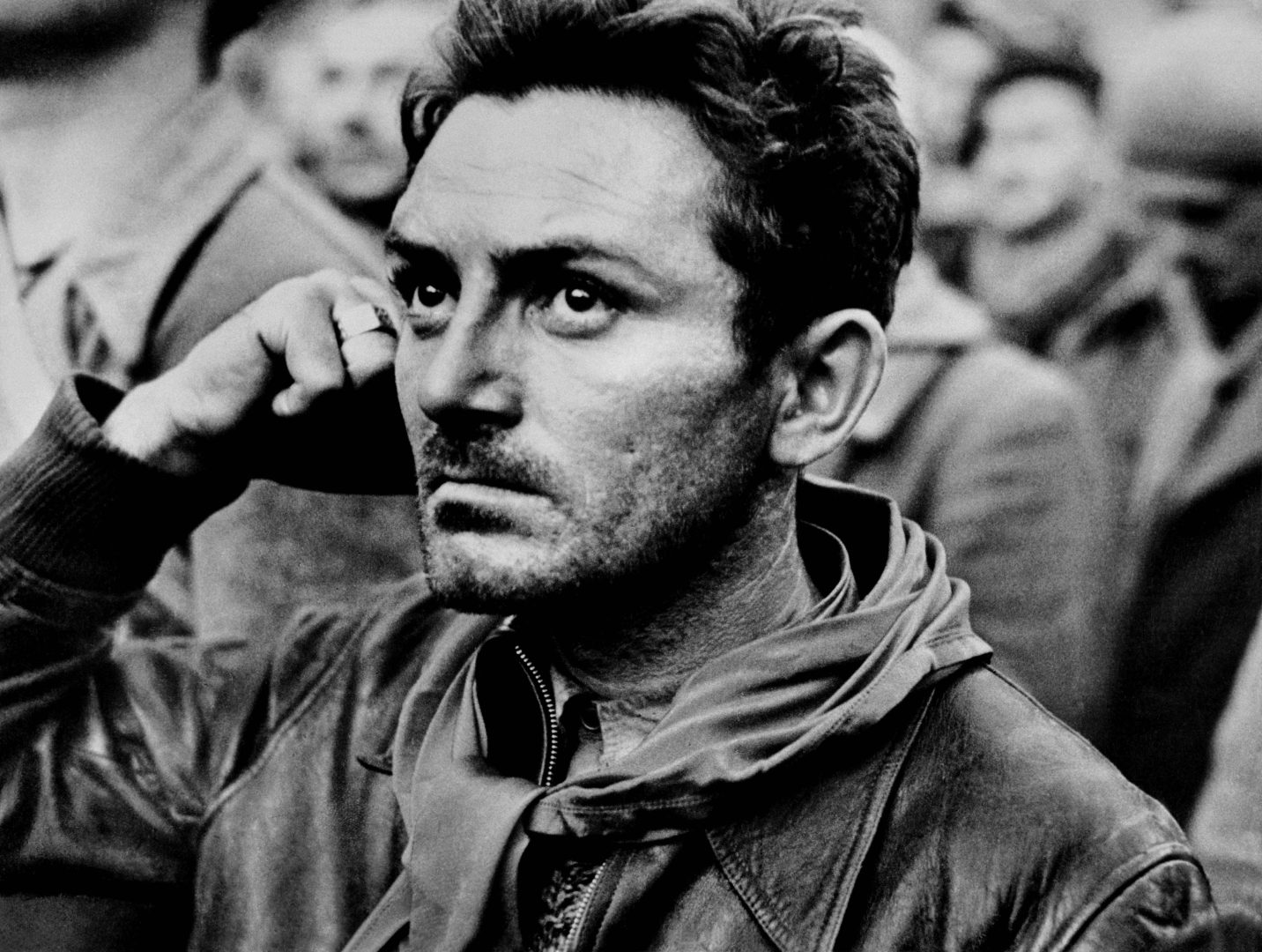

Als einer der bedeutendsten Kriegsfotografen gilt heute Robert Capa. Der jüdische Fotograf floh 1933 von Deutschland zunächst nach Paris und emigrierte 1939 in die USA. Als Fotoreporter hält er ab 1936 das Kriegsgeschehen in Spanien fest. Aus nächster Nähe zeigt er die erbitterten Kämpfe zwischen den aufständischen nationalistischen Truppen Francisco Francos und den Internationalen Brigaden in Katalonien. An der Grenze zu Frankreich begleitet er die Ströme von Zivilist_innen, die versuchen, den Grausamkeiten des Krieges zu entkommen. Mit seinem Credo

„Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran.“ revolutionierte Capa die fotografische Berichterstattung nachhaltig.

Der zweite Teil der Ausstellung widmet sich der unmittelbaren Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Hoffnung und Zuversicht paaren sich in den versammelten Aufnahmen mit dem Bild von Zerstörung und Leid. David Seymour dokumentierte 1948 beispielsweise im Auftrag des 1946 gegründeten Kinderhilfswerks UNICEF die Situation von Kindern in fünf vom Krieg verwüsteten europäischen Ländern: Österreich, Griechenland, Ungarn, Italien und Polen. „Als Fotograf spreche ich die Sprache der Bilder. Ich sehe mich um und versuche aufzunehmen, was ich sehe. Und in den letzten sechs Monaten habe ich eine Menge gesehen…“, sagte Seymour im UNESCO-Magazin über seine Dokumentation. Die Fotos der Reportage berühren bis heute und erscheinen vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen wieder erschreckend aktuell.

„Fotokunst im Exil“ bietet einen umfassenden Einblick in ein besonderes Kapitel der europäischen Geschichte und zeigt zugleich, welche weitreichenden Folgen dieses für das Leben und die künstlerische Karriere von einzelnen Fotograf_innen hatte. Die präsentierten Aufnahmen, von denen einige zum ersten Mal in Deutschland gezeigt werden, könnten dabei nicht unterschiedlicher sein. Sie alle eint, dass sie ambivalente Emotionen offenbaren: Trauer angesichts des Verlustes der alten Heimat, aber auch Hoffnung auf eine friedliche, bessere Zukunft.

Ausstellungsdauer: 6. April – 22. Juni 2025

- Lotte Jacobi, Einstein in the leather jacket, 1938 © The University of New Hampshire

- Gerti Deutsch, Home from Russia, Wien 1948 © Fotohof

- David Seymour, Playing with something that was once a doll. Italy. Naples. 1948 © David Seymour / Magnum Photos

- Ruth Jacobi, Spaziergang, 1928 © Jüdisches Museum Berlin

- Robert Capa, Spain. Les Masies. October 25th, 1938. Farewell ceremony fort he International Brigades. © Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos

- Lotte Jacobi, Pauline Koner, New York, um 1940 © The University of New Hampshire