Ist ein Kamerasystem besser als ein anderes? Wie könnte man das quantifizieren? Fujifilm hat jüngst eine Formel vorgeschlagen, um das Potential vor allem spiegelloser Systeme in einem Wert zu fassen, dem sogenannten „Value Angle“.

Kameramodelle kommen und gehen; Objektive sind langlebiger, werden aber ebenfalls oft nach einigen Jahren durch verbesserte Nachfolger abgelöst. Kamerasysteme dagegen überdauern Generationen; 30 oder 40 Jahre sind noch kein Alter für ein System. Alle aktuellen Spiegelreflexsysteme gehen auf das vergangene Jahrhundert zurück und wurden konzipiert, während noch niemand an die digitale Fotografie dachte. Die Kunden schätzen es erfahrungsgemäß, wenn Kamerahersteller ihre Systeme nur behutsam modernisieren und die Kompatibilität neuerer und älterer Komponenten wahren. Eine solche konservative Einstellung hindert die Hersteller daran, einmal grundlegend darüber nachzudenken, wie ein optimales Kamerasystem heute aussehen müsste.

Seit 2010 wurden allerdings gleich zwölf neue, spiegellose Systeme eingeführt, von denen sich neun bis heute im Markt behaupten konnten. Diese Neuentwicklungen boten die Chance, die Kenngrößen der Systeme auf die Anforderungen von Bildsensoren hin zu optimieren, während die Spiegelreflexsysteme ursprünglich auf den Kleinbildfilm abgestimmt waren. Es überrascht nicht, dass sich die neuen Systeme von den alten unterscheiden: Der Abstand zwischen Objektivanschluss und Sensor (beziehungsweise früher dem Film) ist stark geschrumpft, während der Anschlussdurchmesser oft gewachsen ist. Was aber ist damit gewonnen?

Kenngrößen

Damit sich die Kameragehäuse und Objektive eines Kamerasystems beliebig miteinander kombinieren lassen, müssen bestimmte Kennwerte vorgegeben werden. Diese Kenngrößen des Systems sind der Anschlussdurchmesser, das Auflagemaß (der Abstand zwischen Bajonett und Sensor), die minimale Schnittweite (der Abstand von Hinterlinse und Sensor) und die Sensordiagonale. Welche Werte ein Hersteller wählt, äußert sich zwar nicht unmittelbar in einer höheren oder niedrigeren Bildqualität, aber die Kenngrößen beschränken die Spielräume der Objektiventwickler und Kameradesigner. Wer eine unglückliche Entscheidung trifft, dem bleiben bestimmte Objektivkonstruktionen auf Jahrzehnte hin verschlossen, mit denen ein Mitbewerber möglicherweise überlegene Resultate erzielt.

Für die Überlegungen, die zu den Kennwerten der spiegellosen Systeme führten, gab es ein Vorbild. Schon für das 2003 eingeführte FourThirds-System hatte Olympus die Zusammenhänge zwischen Anschlussdurchmesser und Sensordiagonale analysiert, und das Ergebnis war, dass der Objektivanschluss doppelt so groß wie die Sensordiagonale sein sollte. Das Auflagemaß spielte dabei noch keine Rolle: FourThirds war ja ein Spiegelreflexsystem, so dass der Abstand zwischen Anschluss und Sensor weitgehend durch den Spiegel bestimmt war, der dazwischen Platz finden musste. Es wäre müßig gewesen, sich Gedanken über das optimale Auflagemaß zu machen, da dieses ohnehin vorgegeben war.

Der Value Angle

Fujifilm hat jüngst das Konzept des „Value Angle“ (wörtlich übersetzt also des Wertwinkels) vorgeschlagen, um das Potential eines Kamerasystems in einer Zahl zu fassen (siehe https://youtu.be/W7fHsSOGmVE?t=2014). In dieser Zahl werden die Kenngrößen Anschlussdurchmesser, Sensordiagonale und Auflagemaß zusammengefasst. Die Idee dahinter ist, dass ein möglichst großer Value Angle generell vorteilhaft ist und den Bau von Objektiven erlaubt, die eine besonders hohe Bildqualität liefern.

Die Formel zur Berechnung des Value Angle lautet:

Value Angle = 2 × arctan ((2 × Auflagemaß) / (Anschlussdurchmesser – Sensordiagonale))

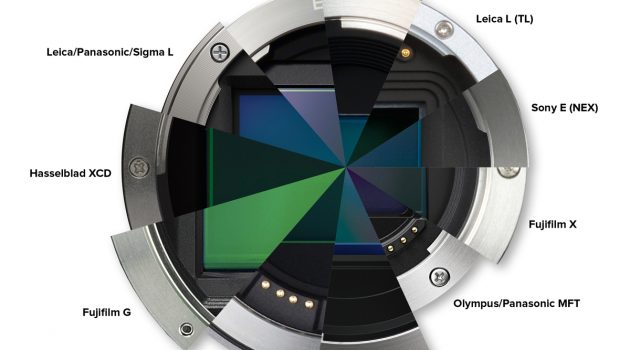

Diese Formel muss man aber gar nicht kennen und verstehen, denn der Value Angle lässt sich auch anschaulich darstellen. Wenn man in einem Querschnitt durch die Kamera zwei Geraden einzeichnet, die jeweils eine Ecke des Sensors und eine Kante des Objektivanschlusses verbinden, dann ist der Winkel, den diese Geraden bilden, der gesuchte Value Angle.

Damit der Value Angle einen möglichst großen Wert annimmt, muss das Auflagemaß möglichst kurz und – im Einklang mit dem, was Olympus schon vor 16 Jahren gefordert hatte – der Anschlussdurchmesser deutlich größer als die Sensordiagonale sein.

Bei den spiegellosen Kamerasystemen liegt das Auflagemaß meist zwischen 16 und 20 mm – die Spiegelreflexsysteme haben Auflagemaße von mehr als 40 mm. Müsste nicht noch immer ein mechanischer Schlitzverschluss vor dem Sensor untergebracht werden, könnte man das Auflagemaß sogar auf 10 bis 15 mm reduzieren. Die kürzeste Schnittweite, also der Abstand der Hinterlinse zum Sensor, kann meist noch kürzer sein – das Objektiv ragt dann in das Kameragehäuse hinein, bei Fujifilms X-System beispielsweise um bis zu 7,5 mm, sodass die kürzeste Schnittweite 10,2 mm beträgt. In der Regel geben die Hersteller diesen Wert jedoch nicht an, was bedauerlich ist, denn für die Belange der Optik ist die Schnittweite entscheidend – nicht das Auflagemaß (siehe ProfiFoto 12/2018, Seite 72). Generell gilt allerdings, dass ein kurzes Auflagemaß mit einer kurzen Schnittweite einhergeht, weshalb auch das Auflagemaß aussagekräftig ist.

Was steckt dahinter?

Warum sollte der Objektivanschluss deutlich größer als der Sensor und das Auflagemaß möglichst kurz sein? Die auf letztere Frage oft gegebene Antwort ist, dass man dann kleinere Kameras bauen kann, aber in der Praxis geht diese Rechnung nicht so recht auf. Das scharfe Bild entsteht nun einmal in einer bestimmten Entfernung hinter dem Objektiv, und dieser Strahlengang braucht Platz – wenn nicht im Kameragehäuse, dann eben in einem verlängerten Objektivtubus. Von Frontlinse bis Display gemessen wird die Kamera-Objektiv-Kombination auch mit einem kurzen Auflagemaß nicht automatisch kleiner.

Der Vorteil eines kurzen Auflagemaßes ist, dass man Objektive mit einer ebenso kurzen oder noch kürzeren Schnittweite bauen kann. Je kürzer der Weg ist, den das Licht zwischen der Hinterlinse und dem Sensor zurücklegen muss, desto höher kann die Bildqualität sein. Als Fotograf wünscht man sich ein Objektiv, das weitgehend frei von Abbildungsfehlern ist, das also alle Lichtstrahlen auf jeweils den Punkt lenkt, an dem sie zu einem perfekten Bild beitragen. In der Digitalfotografie heißt das konkret, dass jeder Lichtstrahl ein bestimmtes Sensorpixel treffen muss.

Die Aufgabe des Objektivs, Lichtstrahlen in das richtige Sensorpixel zu lenken, gleicht der eines Fußballspielers, den Ball unhaltbar zwischen Latte und Pfosten ins Tornetz zu zirkeln. Ein Objektiv weist stets kleinere oder größere Abbildungsfehler auf, weshalb Lichtstrahlen von ein und demselben Punkt des Motivs in verschiedenen Sensorpixeln landen können, und ein verkantetes Objektiv lenkt sogar alles Licht in die falsche Richtung. Ganz ähnlich kann ein Fußballspieler den Ball nur mit einer begrenzten Genauigkeit in die gewünschte Richtung schießen, sodass dieser Latte oder Pfosten oft auf der falschen Seite passiert und der Ball im Toraus landet.

Einmal angenommen, ein Spieler zielte auf einen bestimmten Punkt, beispielsweise die rechte obere Ecke des Tors. Der Schuss weicht aber um ein Grad von dieser Richtung ab, und wenn man sich eine Linie vom Fuß des Spielers bis zum Zielpunkt denkt, entfernt sich die tatsächliche Flugbahn des Balls um so weiter von dieser Linie, je weiter er fliegt. Ein tollkühner Versuch, von der Mittellinie aus zu treffen, könnte das Tor um ein Meter oder mehr verfehlen, während ein Schuss aus einer Position unmittelbar vor dem Tor trotz der Abweichung in die Kategorie „den muss man machen“ fällt. Je kürzer die Distanz zum Tor ist, desto größer ist die Chance, es trotz eines nicht ganz präzisen Schusses zu treffen.

Entsprechendes gilt auch für die Lichtstrahlen, die das Objektiv verlassen. Ein kleiner Fehler wirkt sich um so stärker aus, je weiter der Weg ist, den das Licht zum Sensor zurücklegen muss. Ist die Schnittweite hinreichend kurz, trifft das Licht oft noch das richtige Sensorpixel, selbst wenn der Lichtstrahl ein wenig von der Ideallinie abweicht. Damit wäre erklärt, weshalb ein kurzes Auflagemaß so erstrebenswert ist, denn es ermöglicht eine kurze Schnittweite und damit kurze Wege des Lichts zum Sensor.

Für die Chance, ein Tor zu erzielen, spielt auch der Winkel eine Rolle, in dem man auf das Tor schießt. Steht der Spieler mitten vor dem Tor, macht eine geringe Abweichung der Schussrichtung kaum einen Unterschied. Von der Seitenlinie aus erscheint das Tor dagegen perspektivisch verkürzt; der Winkel zwischen den beiden Torpfosten ist viel kleiner als aus der Position vor dem Tor, und daher ist es umso schwieriger zu treffen. Die beste Position für einen Torschuss befindet sich in einer möglichst zentralen Position im Strafraum, also dort, wo ein Mittelstürmer stehen sollte, der eine Flanke eines Mitspielers ins Netz lenken kann. Ein direkter Torschuss dieses Spielers wäre weit weniger aussichtsreich, und deshalb sollte ein Trainer keinesfalls auf einen Mittelstürmer verzichten.

Im Fußball gibt es allerdings Alternativen. Ein typisches Tor von Arjen Robben sieht beispielsweise so aus, dass er sich nahe der Mittellinie den Ball holt, auf der rechten Außenbahn mit hoher Geschwindigkeit die gegnerische Hälfte durchquert, dann in die Mitte zieht und von dort aus auf das Tor schießt. Auf dem Platz sieht das sehr elegant aus, aber in der Optik ist es leider keine Option, denn das Licht kann nicht wie Arjen Robben Haken schlagen, sondern breitet sich in gerader Linie aus. Damit der Einfallswinkel der Lichtstrahlen im gesamten Bildfeld gering ist und die Auswirkung von Abbildungsfehlern unmerklich bleiben, muss jeder Lichtstrahl das Objektiv an einer Position verlassen, die dem zu treffenden Sensorpixel unmittelbar gegenüber liegt. Dazu muss die Hinterlinse natürlich größer als der Sensor sein, und damit eine so große Linse auch den nötigen Platz findet, ist ein Objektivanschluss entsprechender Größe erforderlich.

Damit sind die Kriterien für ein optimales Kamerasystem erklärt: Das Auflagemaß (eigentlich: die Schnittweite) sollte kurz sein, damit das Objektiv das Licht auf kürzestem Wege und mit geringsten Abweichungen beim Sensor abliefert, und der Anschlussdurchmesser sollte deutlich größer als der Sensor sein, um einer großen Hinterlinse Platz zu geben. Ein großer Wert des Value Angle zeigt an, dass diese Bedingungen erfüllt sind.

Systeme im Vergleich

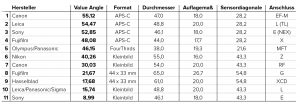

Fujifilm hat das Konzept des Value Angle mit einem Vergleich ihrer eigenen APS-C- und Mittelformatsysteme mit ausgewählten Systemen von Mitbewerbern illustriert. Wir haben die Werte für alle aktuellen spiegellosen Systeme von Micro-FourThirds bis zum Mittelformat ausgerechnet, um einen vollständigen Überblick zu bieten. Spiegelreflexsysteme sind nicht berücksichtigt, weil diese konstruktionsbedingt ein viel größeres Auflagemaß haben und die Werte des Value Angle daher nicht sinnvoll vergleichbar wären.

Anders als Fujifilm haben wir als Anschlussdurchmesser den Innendurchmesser gewählt, der für alle Systeme bekannt ist. Fuji hat stattdessen mit dem effektiven Durchmesser gerechnet, der etwas kleiner als der Innendurchmesser ist. Für die meisten Systeme ist dieser jedoch nicht bekannt. Die Werte in unserer Tabelle weichen daher leicht von den von Fujifilm publizierten Werten ab, aber da es weniger um den absoluten Wert als um den Vergleich geht, macht das keinen Unterschied.

Es überrascht nicht, dass der Value Angle für Fujifilms eigenes X-System relativ groß ist (48,1 Grad). Er ist aber keineswegs der Größte, sondern wird von Canons System EOS M (55,1 Grad), Leicas T/TL-Modellen (54,5 Grad) und Sonys NEX-Kameras (52,8 Grad) noch übertroffen. Generell findet man die größten Werte bei Kameras mit Sensoren in den Formaten APS-C und Micro-FourThirds. Zwar könnte man auch Systeme mit Kleinbild- und Mittelformatsensoren für einen größeren Value Angle konzipieren, aber dazu wären ein sehr großer Anschlussdurchmesser und entsprechend unhandliche Kameragehäuse nötig, die die Hersteller vermeiden möchten. Ganz im Gegenteil geht der Trend dahin, spiegellose Mittelformatkameras mit 44×33-mm-Sensor nicht größer als professionelle Kleinbild-DSLRs zu bauen.

Besonders interessant sind die Werte für jene Objektivanschlüsse, bei denen es Kameras und Objektive für zwei Sensorformate, Kleinbild und APS-C gibt, nämlich der L-Mount von Leica, Panasonic und Sigma sowie Sonys E-Mount. Beide erreichen einen großen Value Angle für APS-C, aber einen deutlich kleineren Wert für Kleinbildkameras. Sie sind also nahezu optimal – aber nur für APS-C; für das Kleinbildformat erscheint insbesondere der E-Mount etwas knapp bemessen. Fujifilms GFX-Modelle mit Mittelformatsensor verfehlen zwar den hohen Wert des X-Systems desselben Herstellers, schneiden aber besser ab als L- und E-Mount und liegen knapp vor Hasselblads konkurrierendem XCD-System. Im Kleinbildbereich zeichnet sich Nikons Z-System mit einem Value Angle von 40,3 Grad aus; Canons RF-System kommt auf ebenfalls recht gute 30,0 Grad.

Was folgt daraus?

Wohlgemerkt trägt ein großer Value Angle allein noch nichts dazu bei, die Bildqualität zu verbessern. Wird ein vorhandenes Objektiv an ein System mit einem großen Value Angle adaptiert, bildet es nicht anders ab, denn der Strahlengang im Objektiv und zwischen Objektiv und Sensor ist derselbe, der er immer war. Ein großer Value Angle steht lediglich für das Potential, Abbildungsfehler von Systemobjektiven zu minimieren. Umgekehrt kann man für Systeme mit kleinerem Value Angle durchaus hoch korrigierte Objektive bauen. Ein großer Value Angle verschafft den Objektiventwicklern aber einen Vorsprung, den sie zugunsten der Abbildungsqualität geltend machen können.

von Michael Hußmann

Die Top Value Angle im Vergleich. Das Ranking: